当代欧洲跨文化音乐中筝的实践

实验音乐中的筝:以陈小勇古筝作品为例

作者:孙卓

01 引子

2004年至2010年,本文作者在英国伦敦大学亚非学院攻读民族音乐学博士。作为一名中国筝演奏者,在伦敦的这段时间,笔者深入参与到欧洲丰富多元的音乐活动中,与众多欧洲、包括欧洲的华人音乐家展开合作。根据研究方向的需要,笔者逐渐将注意力集中于当代实验音乐和以市场为导向的商业“世界音乐”领域中筝的创作与表演。

在当代欧洲跨文化音乐创作中,筝被赋予了多元的表达方式及意义。作曲家们不断寻求对既有成规的突破,开拓新的创作空间。在这个过程中,许多非欧美裔作曲家通过回归自己的母文化,从深植于内心的文化记忆中寻找创新的灵感。以中国传统文化为精神归属,华人作曲家陈晓勇以筝作为音乐“母语”的载体,通过解构、融合、重建的方式在当代音乐创作的国际平台上为建立中国音乐新的表达进行探索性的尝试。1989年陈晓勇创作了《二重奏——为筝与小提琴而作》(Duet for Zheng and Violin)①,此后陆续创作了一系列筝的作品 ,他是海外实验音乐领域唯一持续多年为筝进行创作的作曲家,筝已成为他音乐中深刻蕴含的“中国性”的重要载体。

本文作者于2006年起与陈晓勇展开合作,多次往返于英国与德国之间,在一系列音乐会上演奏他的多首作品。以下将以《洄》(Circuit)、《炀神》为例,从演奏实践的视角对其作品中中国文化元素的呈现方式和笔者对这些文化符号识别、理解和阐释的过程进行剖析,进而探讨筝,以及中国文化元素在陈晓勇作品中的表达及其意义。

脚注1

1.《二重奏:为筝与小提琴而作》 (Duet for Violin and Zheng)1989, 《洄》 (Circuit for Solo Zheng)1996, 《无形山水:为筝和室内乐而作》 (Invisible Landscapes for Zheng and Ensemble)1998, 《炀神:为女高音和三件中国乐器而作》 (Yang Shen for Soprano and Three Chinese Instruments) 2002.

02《洄》②

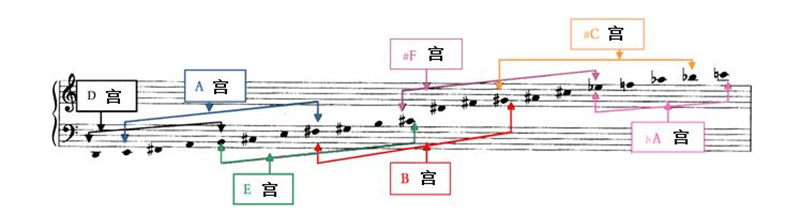

谱例1《洄》定弦及分析

孙卓制谱分析

作曲家为21弦筝设计了一套以传统五声音阶为基础的7组连环相套的宫调系统,每组相邻宫调系统的关系为5度,并形成了完美的对称。这组定弦在保留了传统筝标志性的五声音阶的同时创造性地实现了多调性的并存与转换。五声音阶与全音阶的结合创造出一种单纯性与多样性互相碰撞的听觉感受,为音乐风格设定了基础。在其后的多首筝作品中③作曲家使用了同样的定弦,这也成为陈晓勇筝乐作品的一个重要特征。

记谱方面陈晓勇继承了德国作曲家严谨细致的作风。他的乐谱不仅有大量关于力度、速度、音色等的标记,也包含对演奏细节的要求,如:“靠近琴码演奏、在弦中部演奏、从近岳山1厘米处开始拨弦、以掌擦弦、以义甲擦弦…”。对于这些音响效果,他大多可以亲自在筝上做出示范。精确细致的乐谱展示了作曲家对于所使用乐器的深度了解和对于音乐风格的明确认知。通过学习他的乐谱笔者感受到作曲家对于音响细节的追求达到了更深入的层面。以乐谱为媒介,作曲家与演奏者的沟通也更加深入。笔者在初期识谱过程中严格遵守谱面每一处标记与提示,捕捉作曲家的意图。

脚注2-3

2. 在音乐美学方面,我并无任何想通过这首作品表现我作为创作者的个人强烈情感的愿望。如同英文circuit一词:事物变化之顺序,或多或少表达出我希望音乐能摆脱我可能对她实际能表达能力的束缚。我对此曲的最初构思,她的孕育、成长、成熟的全部过程,是一个在初始阶段便具有生命的胚胎的成长过程。在此期间,作曲家的理性与演奏家的直觉之间互补互助。这与我以往的写作方法有着明显的不同之处。此时的我大概已渐渐脱离了西方“个性主义”(individualism)的强调艺术家个体主观表现的明显特。此刻,音乐的意义已经远远地超越了作曲者的意图。作曲只是在作品产生过程中起到传递信息、推敲、选择、做决定的近似媒体式的作用。最后能够给予音乐生命力,给他予更强生存力,成了演奏者的任务。——陈晓勇Chen Xiaoyong, Invisible Landscapes: Works by Xiaoyong Chen, Bremen: Deutsche Kammerphilharmonie Records, 1999.

3. 《无形山水》、《炀神》。

谱例2《洄》C 段④

以C 段为例,频繁的拍号更迭与速度标记变化为识谱带来很大困难。笔者按照标记指示,不断地重新设定节拍器。但当乐句相互连接后发现其所产生的效果非常类似于中国传统筝乐,或者传统戏曲打击乐中常用的慢起渐快、渐慢的节奏型,如京剧打击乐的“冲头”。

脚注4

4. Chen Xiaoyong, Circuit for Zheng, Internationale Musikverlage Hans Sikorski, 1996, p. 4.

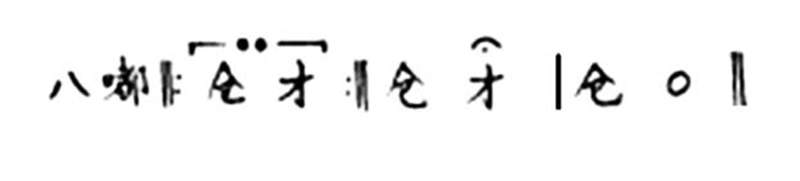

谱例3 京剧打击乐谱“冲头”⑤

此段的微分音在级进音型中起到过渡作用,多年的演奏经验提示笔者此处可以通过左手按滑音的技法将这些音程进行连接从而产生某种类似传统戏曲音韵的效果。这样一来,如此细致复杂的记谱所产生的实际演奏效果是自由机动的。

陈晓勇在节奏组织方面也深受现代作曲技法如“数控节奏”⑥的影响,大量使用多变、不规律的复合节拍对位以及数列化的节奏型。

脚注5-6

5. 杨晓辉 《京剧打击乐的韵味》,《戏曲艺术》 1998年第3期,第72页。

6. 数控节奏是指“将一种具有特殊意义的数列转换为核心节奏模式,并以它作为乐曲的主导动机进行贯穿发展,使之在作品中承担起一定的结构功能意义”。 蔡乔中 《探路者的求索——朱践耳交响曲创作研究》,上海音乐学院出版社,2006年,第187页。

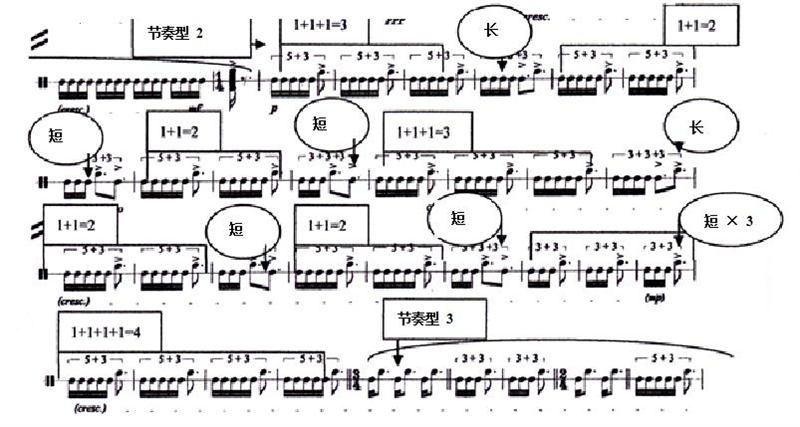

谱例4 《洄》F 段 (部分)⑦

如 F 段以复合节拍对位为主要特征,左右手两个声部分别在不同的节奏速率上进行,使听觉产生分裂感,而非协调一致的传统律动。另一方面,在音程组织上仍以中国传统五声音阶为基础(#D #F #G #A #C),首先以#D #F #G 为核心动机,通过节奏与音型的增减变化创造出音程的涟漪(洄的主题)。

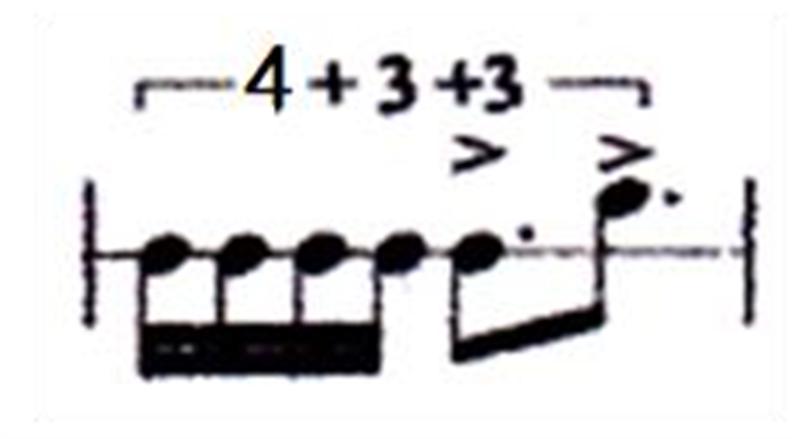

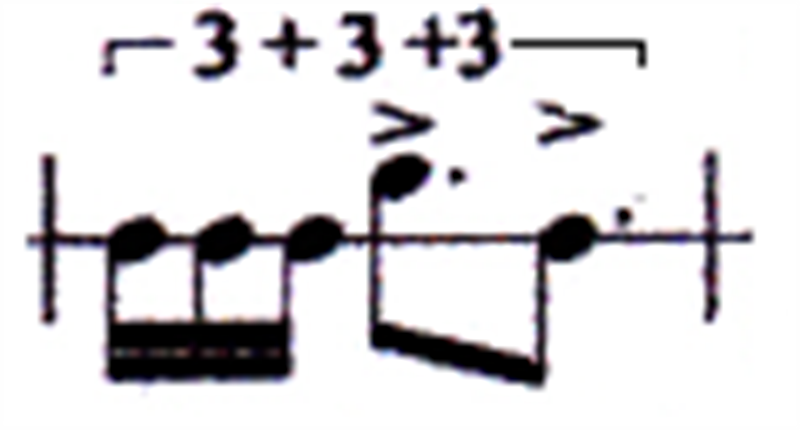

数控节奏技法集中体现在H段的拍击部分。

脚注7

7. Chen Xiaoyong, Circuit for Zheng, Internationale Musikverlage Hans Sikorski, 1996, p.5.

谱例5 《洄》H段(部分)⑧

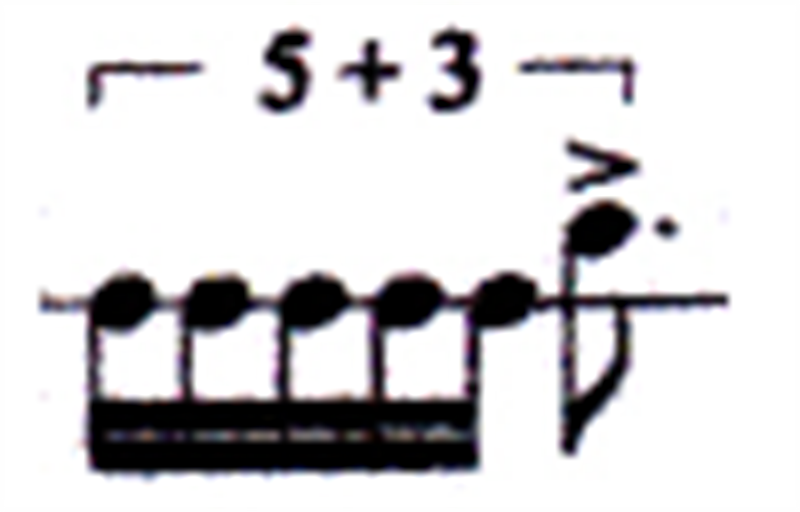

通过对节奏的分析可以看到,表面机械化的数列节奏内部隐含着生动有机的主题动机。以节奏型(如图1)为一个基本单位,与另一个可变的(长)(如图2)和(短)(如图3)的单位互相组合变化,体现出循环往复、周而复始的节奏动态。与通过音程体现“洄”主题的前后段落协调统一。这个基础逻辑贯穿于整首作品的宏观与微观,对于它的认识不仅有助于演奏者记忆和理解音乐,也是形成音乐表达的核心认识。

▲图1

▲图2

▲图3

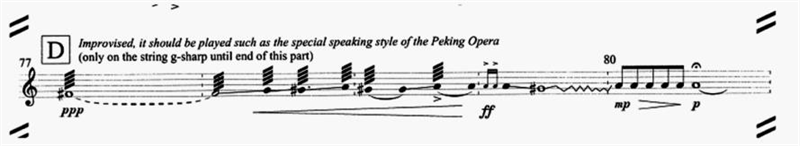

陈晓勇的作品中往往设有即兴段落。然而,这些段落并非完全脱离了作曲家的导引,而是一定限定条件下的自由。如在《洄》D 段的即兴部分,作曲家给出的提示为:“以类似于京剧道白的方式即兴演奏”,并提示此处仅使用#g 弦。又如在《无形山水》 第33 小节, 作曲家给出17个全音符以及“大约30~60秒”的提示。

脚注8

8. Chen Xiaoyong, Circuit for Zheng, Internationale Musikverlage Hans Sikorski, 1996, p.8.

谱例6《洄》, D段 即兴演奏提示⑨

即兴演奏理论认为,所有的即兴演奏必须具备两个基本条件,即:依据(referents)和知识基础(knowledge base)⑩。《洄》D 段的提示为笔者提供了具体的依据,如节奏发展的大致趋势、京剧道白的风格,以及g弦的限定等。这些提示对即兴演奏的情绪、风格乃至技法都进行了限定。在这个框架内,演奏者需要结合自身对于相关音乐风格的认识进行即兴创作,这个创作的基础是演奏者和作曲家对某种音乐风格的理解与共识。

脚注9-10

9. Chen Xiaoyong, Circuit for Zheng, Internationale Musikverlage Hans Sikorski, 1996, p.4.

10. Barry Kenny and Martin Gellrich, “Improvisation”, in R. Parncutt, and G.E. McPherson eds, The Science and Psychology of Music Performance:Creative Strategies for Teaching and Learning. Oxford: Oxford University Press, 2002, p.119.

03《炀神》

在陈晓勇较为近期的混合室内乐作品中,作曲家对中西文化更深层次的融合做出了尝试。音乐与文化元素如乐器的音色、语言、传统音调等被进一步解构,并以更加均衡的比例进行更为深度的融合。

如作品《炀神》中,作曲家将中国乐器(筝、埙、笙)与西方室内乐以及人声置于同等地位,每个声部均为碎片式的呈现。以筝的声部为例,除了即兴段落整首作品仅有数个乐音。演奏者演奏乐器的同时还要吟诵一些基本音节如po shi yi hu等。通过这样的解构,乐器及语言的特性均被模糊化了。作品强调对节奏和音色的细微控制以及敏感微妙的音响变化。由于很多音效极为纤细如拍击笛孔、刮擦弦、止音拨弦、清辅音的吟诵等,这首作品在实际演奏中每个声部需要配备附着式扩音器,并由专业音响师进行调控。在现代音响技术的辅助下,声音的细节得到层次分明的呈现,使听觉进入更加微观的层面,其所产生的音效是一种更深层次的融合。以音响素材的解构为基础,作曲家在组织形式和思想理念的层面对文化间的对话做出进一步尝试。

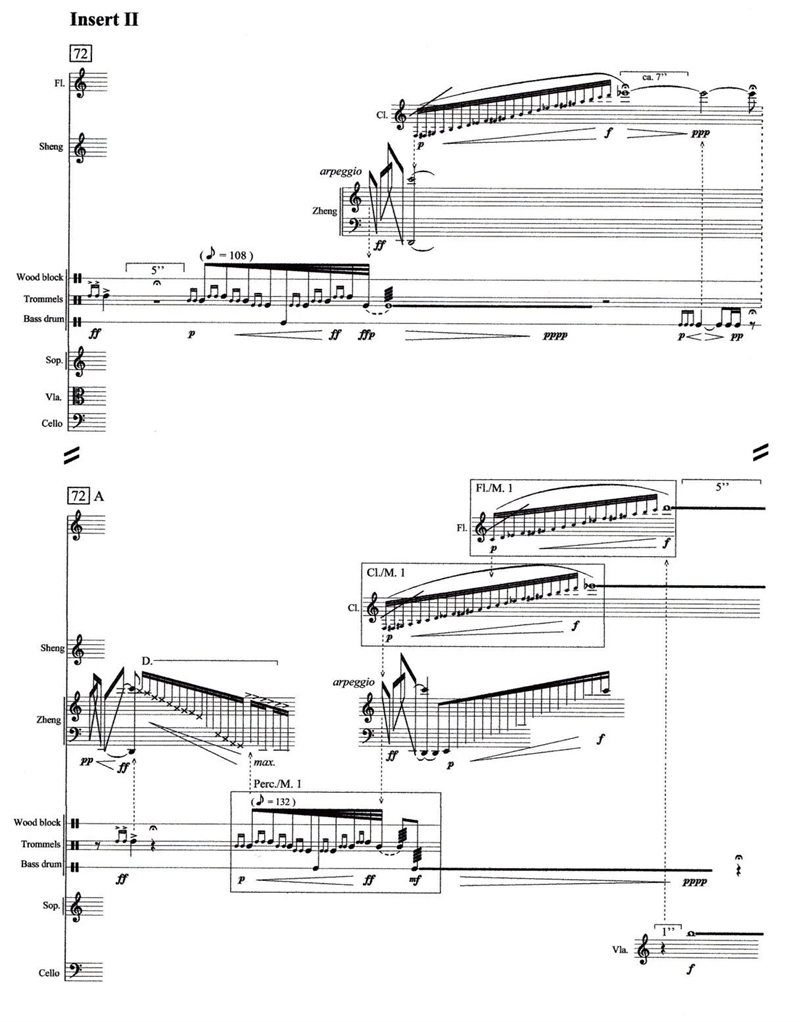

陈晓勇的多首重奏作品均包含演奏者通过互动完成的,机动、弹性段落。如《炀神》的插部Ⅱ(Insert Ⅱ)

谱例7. 《炀神》的Insert Ⅱ(部分)⑪

箭头指示的部分为声部的衔接点,对这个点的控制在声部间交替传递,每个衔接必须精准无误,同时又灵活机动。这种弹性的思维方式与中国传统民间器乐合奏中互动式的和乐方法如出一辙。弹性互动的组织手法是陈晓勇作品的又一重要特征。

中西音乐文化的结合与碰撞,不仅体现在音乐作品中,也体现在不同文化背景演奏家的合作实践当中。如在《炀神》的排练过程中,德国演奏家和指挥家对于乐谱的“忠实度”在中国演奏家的眼中似乎达到了刻板的程度。对于“插部Ⅱ”弹性段落的处理,中国演奏家们似乎更适应凭借听觉捕捉,并与其他声部互动衔接的方式;而德国音乐家则倾向于以指挥的统一意志取代声部成员间的互动机制。对于音乐的不同解读反映出不同文化环境的思想基础。

近代西方音乐建立在工业文明的精神基础上,强调精确的标准化。另一方面,中国传统哲学追求的相对平衡和模糊性思维也早已融入中国文化艺术的基因,反映在其精神气质当中。当代实验音乐是一个将不同音乐文化、及不同思想进行融合的实践平台。作曲家以探索性的态度尝试建立可以包容不同文明及思想理念的新的表达体系,演奏者对作品的解读与诠释是建立这种表达的重要环节。在这个过程中,演奏者不仅需要一般概念的音乐能力,更需要具备从不同文化视角理解音乐的能力。如在陈晓勇作品中西方古典音乐的精密严谨与中国传统音乐的动态平衡精神同时并存,演奏者需要从不同文化的角度进行理解才能与作曲家的文化融合理念达成深度沟通,从而实现具有文化意义的音乐阐释。

脚注11

11. Chen Xiaoyong, Yang Shen, Internationale Musikverlage Hans Sikorski, 2012, p.19.

04 作者简介

孙卓

孙卓,中央音乐学院古筝表演专业学士、硕士,伦敦大学亚非学院民族音乐学专业博士。现任陕西师范大学音乐学院教授,硕士生导师。国家艺术基金专家组成员,全国艺术专业学位研究生教育指导委员会专家组成员,陕西省教育厅音乐专家组成员,中国音乐家协会古筝专业委员会理事、陕西省民族管弦乐协会理事、陕西秦筝学会副会长。主要学术方向为筝表演及中国音乐研究。

曾先后主持教育部精品视频公开课《中国筝艺术》(2013),国家社科基金中华学术外译项目(2014),全国艺术专业学位研究生教育指导委员会项目(2020),全国艺术硕士专业学位研究生在线示范课程建设项目:双语慕课课程《筝的音乐之旅》(2024)中国大学慕课网、学堂在线平台。

出版英文学术专著:The Chinese Zheng Zither: Contemporary Transformations (中国筝——当代的嬗变), Ashgate Publishing Ltd. U.K.(英国出版)、教材《松鼠古筝大师》(上下册)中央音乐学院出版社; 并发表核心论文多篇,在国内外著名音乐出版公司出版个人演奏专辑6张。

陈晓勇

陈晓勇生于北京,旅居德国汉堡,汉堡国立音乐与戏剧大学作曲教授(Hochschule für Musik und Theater Hamburg)。2005年被选为汉堡自由艺术院院士。2006年受聘为上海音乐学院作曲特聘教授(至2021)。2007年11月受聘于奥地利多瑙大学现代音乐中心艺术与学术顾问,2009年任该大学驻校作曲家。2010年起又先后受聘中央音乐学院客座教授,北京市教委特聘教授(任教于首都师范大学音乐学院)。2023年3月作为国家重大人才计划入选者(长江学者)任星海音乐学院讲席专家、特聘教授。所有作品由德国Boosey & Hawkes-Sikorski独家出版。

评论

精彩评论