我素爱篆刻,经常和一石头过不去,乐此不疲。最近得知西泠印社第一次大规模外展,地点就在广州,于是趁找老师上课之余,邀老师同往。这段观展经历,让我对艺术有了全新且深刻的领悟。

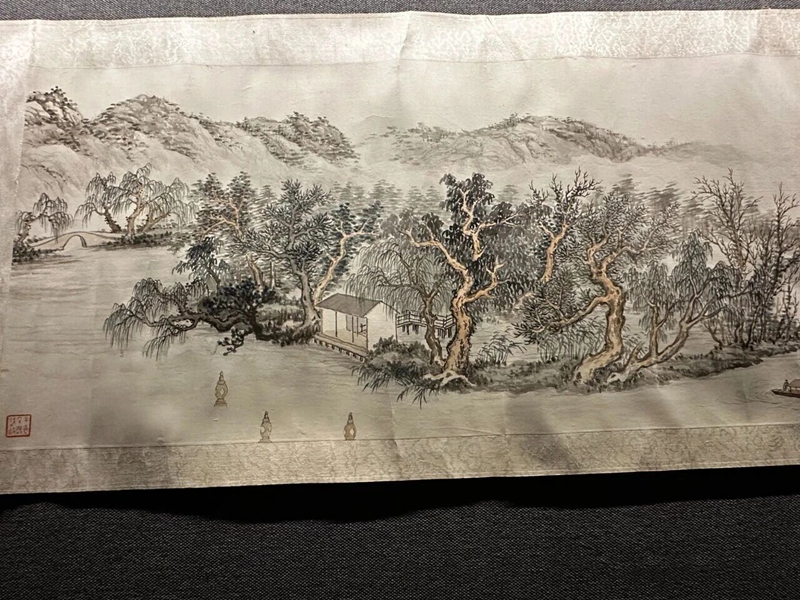

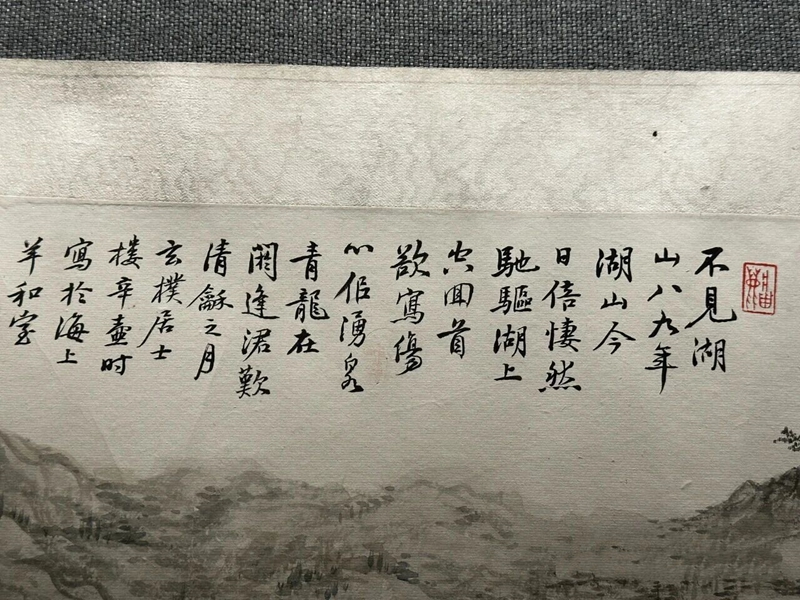

初入馆,驻足于楼辛壶先生的《西湖图》前,老师被那高古且寂寥的画风震撼到,可能先看到了落款年份“1944”,旋即又说:“那个国家危难的时刻,居然还能沉下心来创作出这样的佳作。”可当再读到画作上的题跋全文时,老师神情变得凝重起来,念道:“不见湖山八九年,湖山今日倍凄然。驰驱湖上空回首,欲写伤心似涌泉。”短短几句诗,道尽画家对故地的思念和再见之时的悲楚——他想把这伤情画出来,但那悲伤像泉水涌出难以描摹。老师沉思片刻。

转向款二:“古人作画非明窗净几、笔墨精良不肯落纸,然今日环境非可与昔日比。若鬻画自给者,更何暇计择焉,只得随机相应,涂抹以酬,奚问佳构与否。世人不察,动辄索图以快己意,不知下笔之艰苦,兹为情所难,却勉成此图,幸熟居其地,犹得其仿佛尔。辛壶又记”。一口气读完,老师动情地说:“那个时代的艺术家真的很难,艺术理想与现实生计的矛盾时刻交织。最后这句:“幸熟居其地,犹得其仿佛尔”——他不是八九年后回去,而是靠回忆创作出来的,既藏着家国情怀,也体现了他在无奈中坚守作品质量的职业操守。我瞬间被触动。这仿佛是一场跨越时空的对话,作者的题跋,都是在为老师那一问作解释。这时隔百年的问答,不正是证明了文人们心中那份放不下的家国情怀吗。

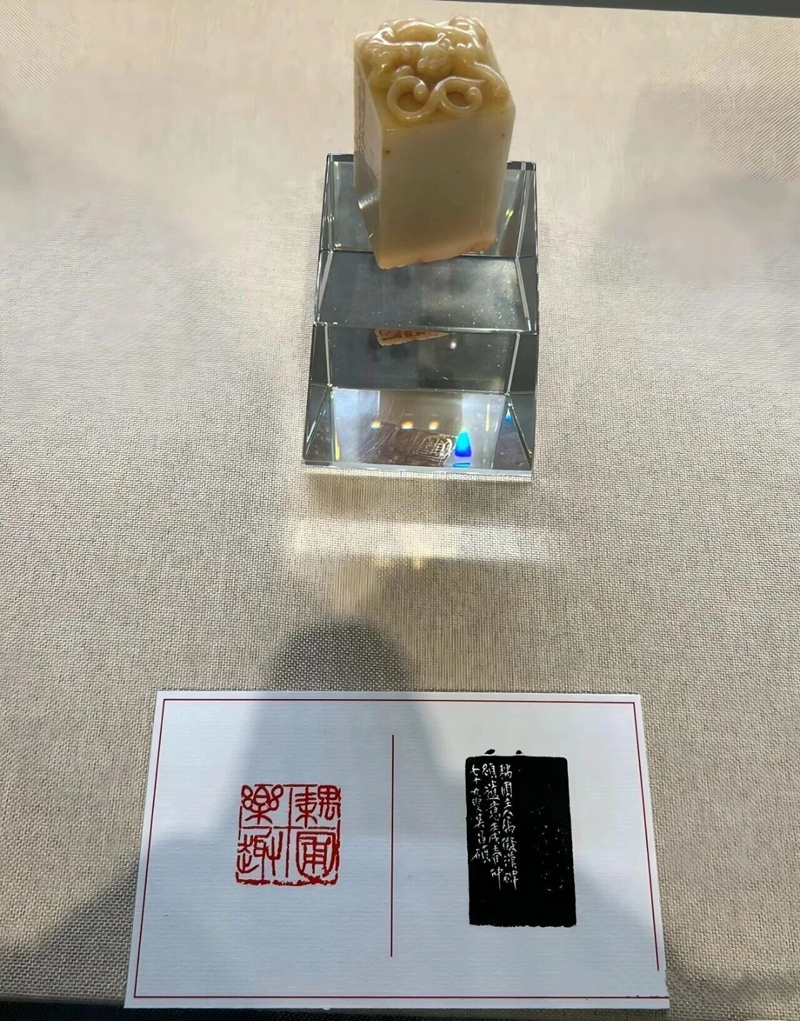

展厅中心的名家篆刻作品,是我此行的“圣地”,经典作品的拓片和原石,线条的力度与结构的平衡得到了极致呈现。没有多余修饰,又自带庄重典雅的气韵,让我意识到应该鄙弃平日刻章时追求的“巧”。老师自问:“书画皆有以拙为美之处,筝艺有吗?如何体现?”我听了默默无言,老师也没自答。

吴昌硕的原作最让我凝神驻足。透过玻璃展柜,清晰看到印章上刀痕的深浅转折:有的线条苍劲老辣,如枯藤盘枝;有的细腻流畅,似流水绕石。遇见吴老的花卉四条屏时老师说:“你看吴老画作,以书入画,将篆刻、书法中苍劲古朴的线条感融入绘画,枝干的勾勒如篆书般浑厚有力、转折顿挫,似刀刻石般的刚硬质感,有金石之韵”。吴老画作构图如篆刻布局讲究疏密,也与老师疏密理念相契合。这让我立刻联想到老师《潮筝韵论》中提及的“作韵手法似书法笔法”,“韵法如书法用锋”。吴老以书入画,老师韵论上有“琴书论”,二者有着异曲同工之妙。

浏览中,我问“为什么很多传世佳作,乍一看并不觉得那么漂亮?”老师看着我一脸的茫然,说:“现在不是很流行评选最美什么人之类的活动,你看那个被评选出来的人是美若天仙的?”我突然感觉脑门被人狠狠敲了一下,又好像一刹那打开了一个天窗,一束光线照射进来。是啊,所谓字如其人、画如其人,就是要将作品拟人化看待,画风只是外表,画品才是一副画的精神所在。艺术价值从不只由表面的“漂亮”决定,以漂亮为标准,就很容易以外形来衡量。一幅好作品如同品德好的人,需透过外形感受背后思想与心境,同理,一幅书法,一幅画,一首曲也是这样,我们不应执着于笔法、韵法是否精妙,构图或旋律是否华丽,而要试着在朴素的笔墨中,静逸的声学中感受作品背后的哲思。

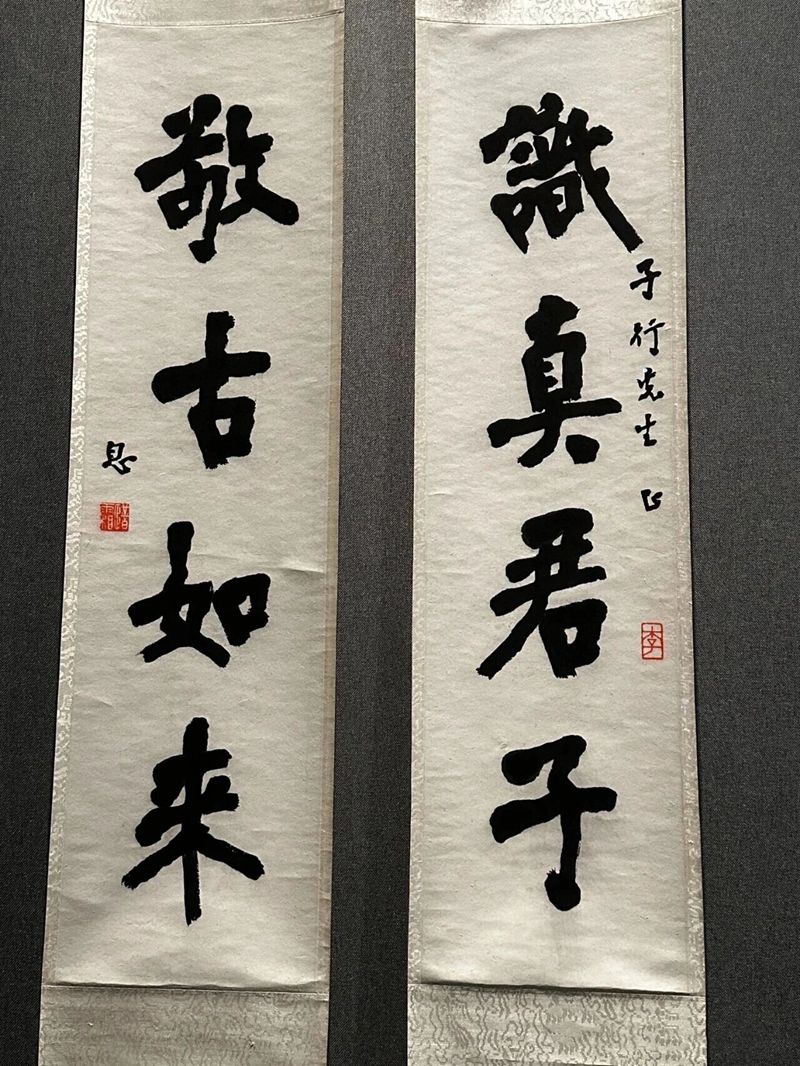

来到弘一法师“识真君子,敬古如来”的书法作品前。老师说,这不是大师晚年的作品,大师晚年的书风尽显禅意,松沉圆润,自带一种吉祥之气。弹筝也一样,年青人喜欢激情,会去追求速度与力量,到了人琴俱老之时,浮华退尽,琴声也会归于本真”。老师所言极是,我想到陈玛原先生还原“二四谱”演奏的《寒鸦戏水》,就是这种人琴俱老的感觉,看似朴素,实则是极高的返璞归真境界。

误打误撞走进二楼杨之光先生画展。老师为我剖析艺术的“形式美”和“精神美”。他以抗战题材作品为例,指出线条粗犷、色彩浓烈,乍看“有点辣”,但其中蕴含的悲愤与抗争精神,使其成为时代的“精神符号”,价值远超形式。同时,评价作品不能脱离它所处的时代背景与艺术语境,要契合“语境”看时代,而非孤立评判。正如学界会将文革期间创作的筝曲归为一类,因为它们都一些相同的特征。

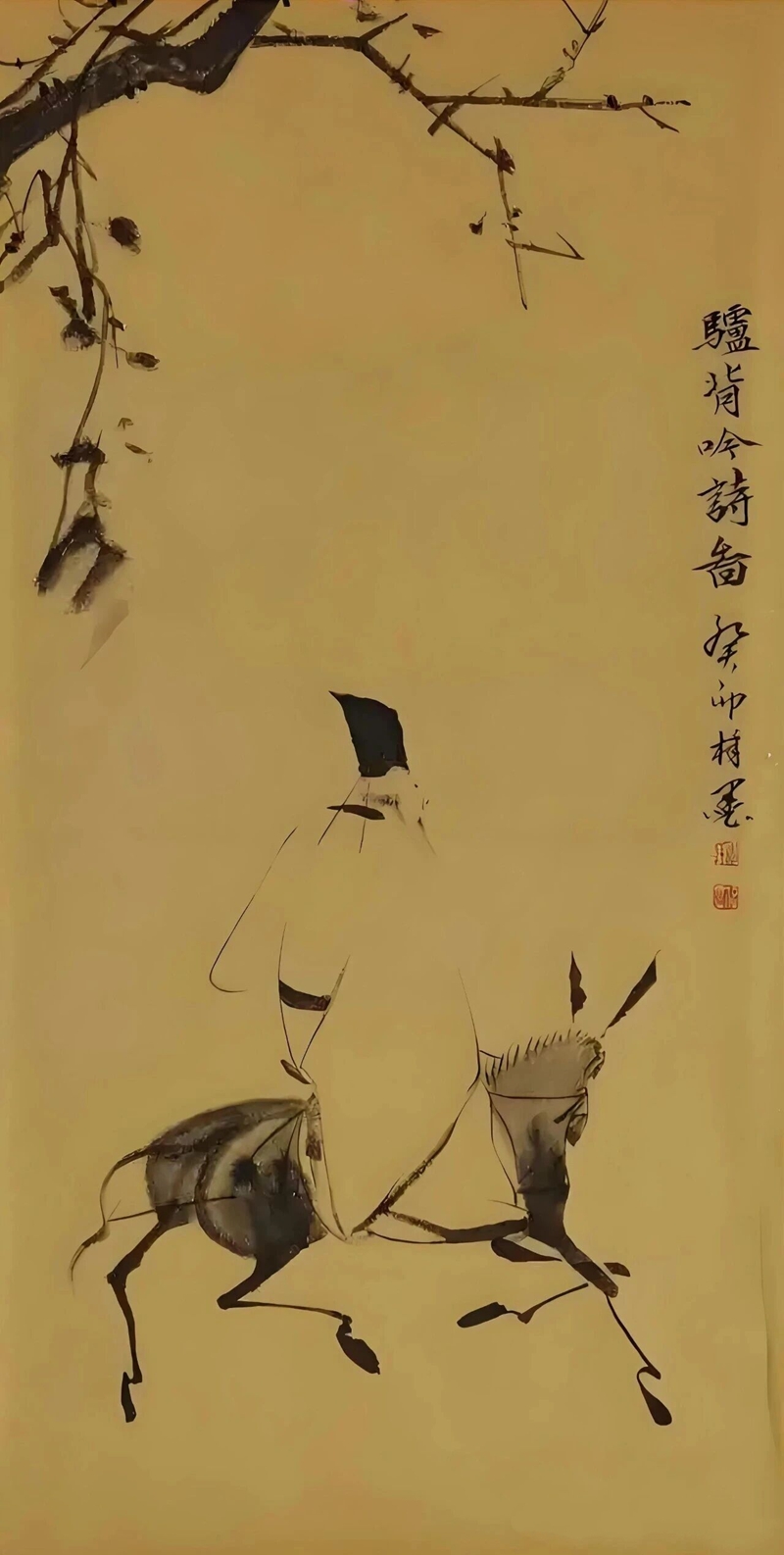

在黄胄的《六驴图》前,老师搜出徐渭的《驴背吟诗图》,对比讲解:“古代文人画追求‘逸笔草草,不求形似’,画家弱化‘写实美观’,是为了突出‘文人意趣’。就像图中的驴蹄,仅一笔一点便神似,仅局部看,你绝对不会觉得是驴的蹄子,但第一眼看全图,你又绝对不会看成别的,那就了驴的蹄子。”黄胄的《六驴图》则明显有海派特征,具备传统笔墨同时,也重视结构,有着明显的时代特征。

不知在欣赏哪幅画作时,我发现貌似有小败笔痕迹,我抬杠问老师,这也能算是佳作吗?老师笑着道:“我就知道你在挑刺了,这幅画你应该欣赏的是作者如何在出现败笔时,如何去化腐朽为传奇。每一幅作品都是一个动态处理过程,你发现了这点,不就有了和古人对话的感觉了吗?”老师的话又让我有醍醐灌顶之感,我们演奏潮州筝时,不也是一种动态处理过程?谁敢保证自己不出错音?但当你能将错就错,化险为夷时,或许就成就了一段佳话。这在很多名家的演出中,也偶会出现这种情况。有更甚者,记得有一次小雅聚,老师的一个合作节目,排练时是《景春罗》,上台了却变成了《西江月》,然而整个演奏过程,几个人居然一直保持高度默契,下来才说“我们刚才是不是演错曲子了”。大家遂哈哈大笑。那时我在想,这是糊涂还是松弛?现在想来,这不是糊涂,而是一种松弛感,是艺术进入血液的表现。

看着书画展,在老师的引导下,满脑子却都是古筝。从技术到精神、从历史到未来、从外形到内核……种种的思考,都自然地延伸到古筝。这场观展是老师用一堂行走的艺术课,为我拨开迷雾:真正的艺术是文化的载体,是真情流露,是不立文字、直指人心的力量,是对生命情感的体证。

———丁燕娜

潮州筝学会副会长、府城潮州筝研究院秘书长

写于2025年教师节

评论

精彩评论