再三拜读陈琪老师《我的恩师肖韵阁》的帖子,受益,也引发我对潮州筝传承现象的思考。

陈琪老师是萧韵阁先生的亲传弟子。萧老师骑鹤西去,生前没有多少音、视频流传于世。陈琪老师于2016年12月7日汕头举行的中国潮筝——全国传统古筝学术交流会——潮州筝派近现代先贤传承音乐会上,弹奏先师传谱的潮阳软线古乐《月儿高》,她的演奏一定程度上能体现萧先生独树一帜的筝风,而《半夜梦-思归》寄弦思情,藉以表达对恩师萧韵阁先生的思念和追忆。

萧韵阁先生于1998年逝世,近三十年来,正式公开发表的相关文章只有《潮声》——潮州筝学术文论集文中杨礼桐先生撰写的《潮州音乐名家肖韵阁》。《我的恩师肖韵阁》填补了萧韵阁先生筝乐艺术研究的空白。但文中某些事实、论点和用词,似有不妥。兹不揣浅陋略陈拙见于下:

郭鹰先生在上海“师从肖韵阁先生学习数曲”。

关于郭鹰先生与萧韵阁先生的师承关系是一个说不清,道不明的历史问题。我想,我们应回到郭鹰先生遗文和郭大锦先生的回忆中找答案,用事实来说话吧!郭鹰先生在《漫谈潮筝在上海》中写道:“当时上海有一个业余的潮乐组织叫‘新潮丝竹会’,我是该乐会会员,合乐时,除拉椰子胡外,有时也弹潮筝,这对我以后在筝艺上有趋纯熟上有很大的帮助,更值得一提的是萧韵阁和洪明义两位先生,他们也是乐会成员,都擅长古筝。会乐时,萧先生是担任琵琶,洪明义是担任扬琴,他们有时也偶尔弹弹古筝。正因为这两位的偶尔弹奏,却给我不少养料。给我在筝艺上渐趋成熟很大的帮助。”

郭大锦先生是郭老的公子,筝艺传承人。他回忆道:“1987年,时任上海市市长聘我父亲为上海文史研究馆馆员,他在馆员自传中写道‘我在古筝艺术中获得的一些成就,也得益于古筝前辈萧韵阁先生的指点和影响’。萧韵阁老师比我父亲年长14 岁,他在40年代曾在上海潮汕人的潮乐组织‘韩江丝竹社’任音乐指导,当时我父亲也参加‘韩江丝竹社’的活动。得到萧韵阁先生的指导和影响,在古筝演奏中吸取萧老师的绝佳之长。”

综上,我们似可得出这样的结论:郭鹰先生与萧韵阁先生是潮阳老乡,年龄相差十多岁,20 世纪 40 年代又常在上海“韩江丝竹社”会乐,无疑,郭鹰先生的筝艺受到萧韵阁先生的影响和指点,但非师承关系。“在上海师从萧韵阁先生学习数曲无文字史料为证,也不能从郭老的演奏中窥见萧老的独特筝风。

打破潮州筝只弹“弦诗”的传统习俗

在萧先生之前,饶平海山籍的徐涤生先生“是打破潮州筝只弹“弦诗”的传统习俗”的第一人。杨礼桐老师在《潮州音乐名家肖韵阁》一文中写道:“60年代是萧先生音乐创作的旺盛时期。他创作了筝独奏曲《汨罗江》《蕉声四调》”。但是,我们不能忽略这样的事实,徐涤生先生1958酝酿构思,成曲于1961年的《春涧流泉》是潮州筝最早的创作曲,没有之一!时至今日,《春涧流泉》仍是流传最广、影响最深远的潮筝创作曲。另一首作品《塞上曲》也是徐先生“落难海山”之前的力作。

肖韵阁先生是早期潮州筝向外传播的先行者

潮州筝内地(国内)传播的先行者是谁?笔者认为非揭阳的林永之先生莫属。虽然,20世纪20年代萧先生于广州求学期间组织了“潮汕同学音乐研究会”,与林永之先生等人组成潮州音乐小组,会同吕文成带领的粤乐小组参加“岭南大学音乐会”。但潮州筝真正冲出潮州,走向华夏,当以传人传谱为据。

曹正教授在《潮州古筝流派的介绍》中已做了有根有据、脉络清晰的梳理。20 世纪二三十年代,林永之先生负笈燕京,把潮州筝传授给谭步溟、史荫美,史又传授了梁在平,流传下来的乐曲有《寒鸦戏水》《锦上添花》《平沙落雁》《粉红莲》《昭君怨》《登楼》《混江龙》《小梁州》《清平乐》等。林永之先生是潮州筝北方传播的先驱者,是“南筝北传”的开山鼻祖、奠基人。

当年曹正教授撰写潮州筝传承谱序时,其调研的资料无法有效阐述肖韵阁先生的传承脉络,故将肖老师排除在外。

从曹正教授在《潮州古筝流派的介绍》看,只列了洪派臣、李嘉听两大主流筝派,这是尊重潮州筝派创立比较客观的脉络梳理。随着时间的推移,郭鹰、萧韵阁先生在潮州筝的传承和传播中独树一帜,这在曹正教授的《潮州古筝流派的介绍》中也有阐述。曹教授单独介绍“独树一帜,自成一格在潮汕地区享有盛名的棉阳萧韵阁先生。”列举萧韵阁先生编撰的《五声调工尺谱》(手稿抄本)、自作曲筝谱《蕉声四调》《渔樵问答》等曲,认定是“研究潮州音乐流派的一些重要参考资料”。

希望陈骐老师等萧先生筝艺传承人对肖先生相关资料增补和完善,客观、准确认为定萧先生在潮州筝派脉络传承中的位置和影响定位,让萧先生的筝艺得到更多同仁的关注、研习和原样传承。

最后一个问题:“现代学院”代指什么?

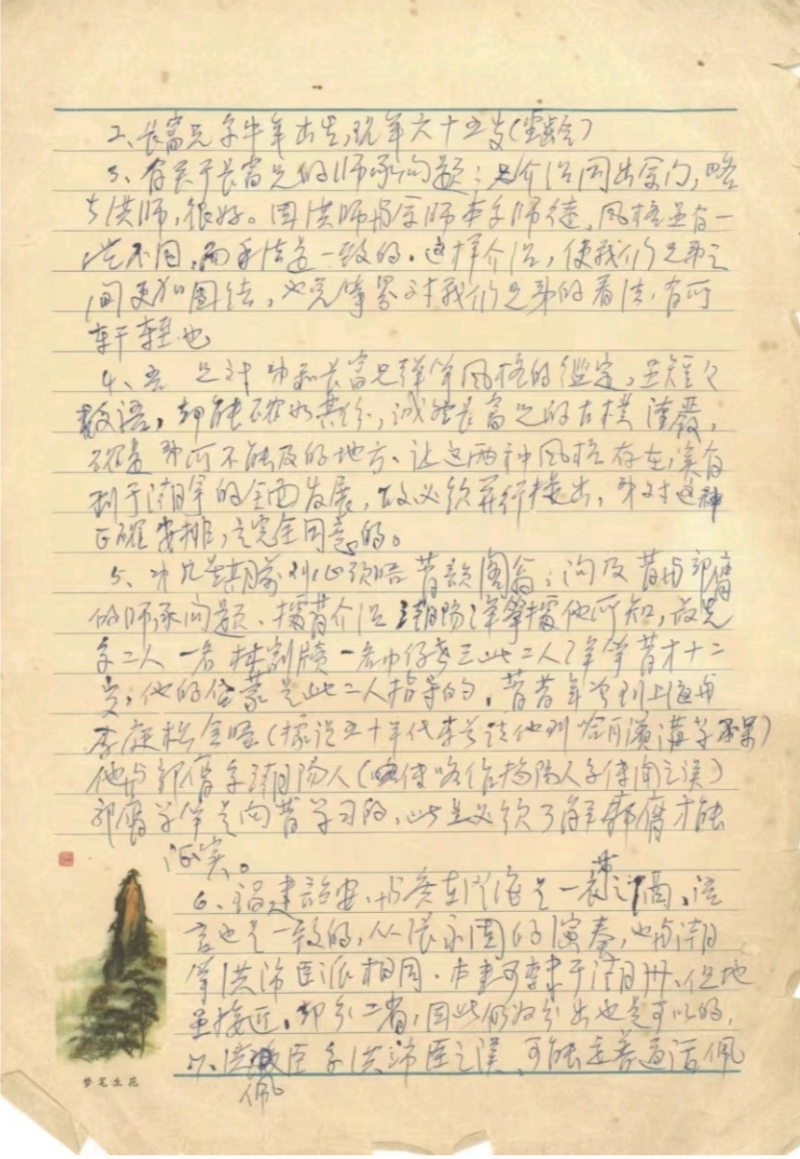

行文至此,我分享先父1977.11.5.写给曹正先生信,补充一下萧先生的传承情况。先父在信中谈道:“据萧先生介绍,潮阳弹筝据他所知,最先系二人,一名林剬牍,一名巾仔老三,他的启蒙是此二人指导”。希望这一鲜为人知的萧先生的师承,对陈骐老师日后研究萧先生的传承脉络能有所裨益。

高哲睿先生写给曹正教授的信(1977.11.5.)

* 我儿时多次由父亲带到汕头萧老寓所观先生弹奏。萧老温文尔雅,弹筝前必先用肥皂洗手,这一情景忆犹新。

注:拙文中萧姓写二“萧”和“肖”,“萧”是标准、规范的书写(见《辞海》等);“肖”出现在《我的恩师肖韵阁》《潮州音乐肖韵阁》,应是此间的习惯写法,为忠实原作,本文中书名号内和小标题(引自原作文句)仍保留“肖”。

另:先父的信中写“莦”,这应该是曾经流行的简化字。

评论

精彩评论